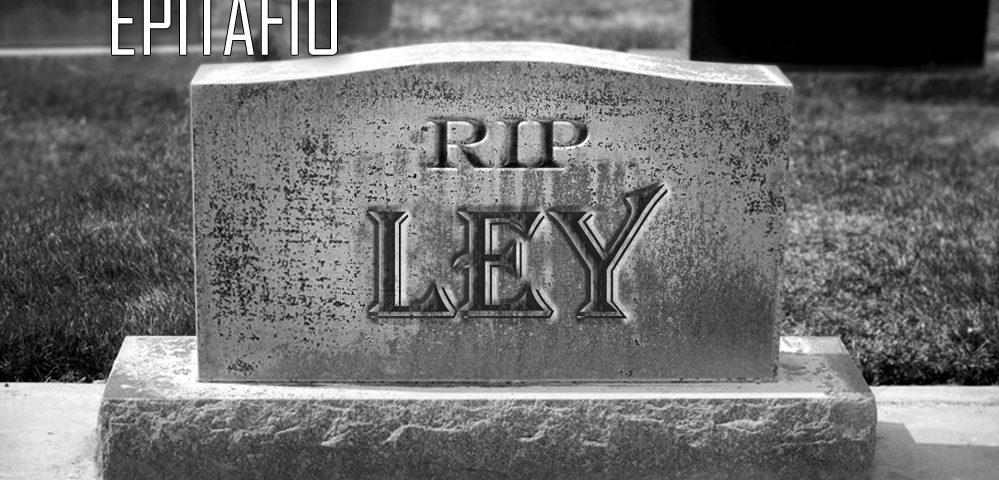

EPITAFIO

Fernando Vázquez Rigada

El verdadero desprecio del presidente hacia el imperio de la ley subyace bajo el acuerdo publicado hace unos meses, en el que declara como de interés público y seguridad nacional todas las obras de gobierno para dispensarle todo trámite legal y procedimiento normativo para su arranque.

El ejecutivo no solo generó un estado de excepción, sino que forzó a todo su gabinete a firmarlo.

Con ello, apela a un principio clave de los estados autoritarios y las mafias: nada une tanto como la complicidad.

A partir de ese decretazo, el presidente utiliza el argumento de seguridad nacional con exceso y abuso.

Más allá de la barbaridad jurídica, su clara inconstitucionalidad y su abierta apuesta por la opacidad y corrupción, mortifica la utilización de un acto político para demostrar que el poder del presidente no tiene límites.

Esto no es una anécdota más del régimen: es su definición y, acaso, su epitafio.

Hay una diferencia en la utilización del derecho para los ciudadanos y para el poder. Para nosotros, todo nos está permitido, salvo lo expresamente prohibido. Para el poder es al revés: sólo puede hacer lo que le está expresamente permitido.

Esa es la más profunda tradición jurídica de las democracias.

En los estados autoritarios y totalitarios, esa barrera no existe. Eso es lo que se pretende hacer en México. Piensa el presidente que su voluntad decreta o, para decirlo en palabras del clásico de Dolores, su palabra es la ley.

El control del poder, nos recuerda Diego Valadés en una obra esencial, es el objetivo del diseño constitucional.

Cuando José López Portillo nacionalizó la banca, obligó a todo su gabinete, legal y ampliado, a endosar su decreto esa misma mañana. Todas y todos lo hicieron, con una excepción: Adrián Lajous Martínez, quien mejor prefirió firmar su renuncia.

La vía en que se ha operado la vida pública en México, violando sistemáticamente la ley, traerá consecuencias graves en el futuro para los hoy poderosos miembros del gabinete. Cumplir órdenes no exculpa: eso se estableció desde los Juicios de Nuremberg —donde se condenó a muerte a los altos mandos nazis por el genocidio y otros crímenes, quienes alegaron, en vano, que eran inocentes porque habían obedecido órdenes.

La ley no se somete al capricho, ni a las órdenes, ni a los votos.

El desastre legal de estos años queda resumido en la declaración del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar: los jueces, dijo, deben ser sensibles a los dictados de las urnas. Ya no se sujetan a la ley, sino a la opinión pública.

Esa es la genuflexión que respalda el desprecio cotidiano. Por eso se recurre a pedir permiso a la madre tierra para hacer obras, y no estudios de impacto ecológico. Se convoca a sortilegios y no a la ciencia y a los dictados del Consejo de Salubridad para combatir el Covid. Se cancelan inversiones no por análisis económicos sino por consultas populares.

Por eso el régimen se radicalizará. Todas y todos tendrán una obligación desesperada: mantenerse en el poder, única vía para garantizar su impunidad.

O perder la elección y terminar —todas y todos— en la cárcel.

@fvazquezrig